|

L'ABC de RLC L'Encyclopédie de Rennes-le-Château

La vraie richesse de Rennes-le-Château

Et si la vraie richesse de Rennes-le-Château était avant tout les hommes ? Ceux d'abord qui, il y a déjà des lustres, puis ensuite à peine plus d'un siècle, ont mis toute leur abnégation et leur intelligence à façonner pour la postérité le canevas toujours préservé de cette irritante énigme, puis aujourd'hui enfin ceux qui mettent à leur tour autant de clairvoyance et de ténacité à vouloir dévider le moindre et improbable fil d'Ariane rencontré lors de leur cheminement personnel dans les trop nombreux méandres d'un fabuleux labyrinthe intellectuel laissant pourtant sans pitié sur le bord du chemin tous ceux qui ont définitivement perdu leur âme d'enfant. Patrick Berlier est assurément l'un de ces trop rares et authentiques chercheurs: il avance à pas mesurés avec l'assurance de ceux qui savent poser les véritables questions … Ainsi qui ne connaît le domaine construit au début du XXème siècle par « le curé aux milliards » de Rennes-le-Château et son emblématique tour « Magdala », devenue le phare intemporel de l'auberge espagnole de l'occultisme de bazar et illustrant depuis la couverture de centaines d'ouvrages consacrés à l'abbé Bérenger Saunière ? Pourtant personne n'avait encore remarqué qu'il n'existait aucun autre exemple d'une telle construction néo-gothique dans la région alors qu'on en trouve ailleurs en France et particulièrement dans la région lyonnaise ! L'inspiration, d'abord créatrice puis certainement financière ensuite, du célèbre curé du Razès pouvait-elle venir d'ailleurs ? Nourri de ce doute, Patrick Berlier s'est pertinemment mis en quête d'éventuelles tribulations du prêtre de Rennes-le-Château dans la région lyonnaise. Le carnet de route qu'il nous livre aujourd'hui confirme un peu plus encore, si besoin était, que le bouillant curé de la Reine d'en haut ne fut certainement pas l'unique artisan de son extraordinaire destin mais plus probablement aux ordres, restant à savoir de qui ? Les hypothèses, peu nombreuses en fait, restent à dérouler et peu importe, allais-je dire, laquelle pourrait être la bonne même si l'une a bien entendu ma préférence. Toutes confirment assurément que l'abbé Saunière ne fut qu'un pion utilisé par d'autres qui savaient, puis très logiquement ensuite abandonné (preuve que ses commanditaires furent des prêtres) au sort mérité ne pouvant que résulter du simoniaque trafic de messes qu'il avait stupidement mis en place pour son enrichissement personnel dès 1899 grâce à certains annuaires ecclésiastiques dont j'ai été le découvreur. Ainsi, peu à peu, la légende ultra romancée du sémillant curé de Rennes-le Château instigateur privilégié et pivot incontournable de l'énigme du trésor des 2 Rennes telle qu'édictée à la fin des années 1960 par le talentueux Gérard de Sède se délite inexorablement dans le sablier des réalités redécouvertes par certains. On n'empêchera certes jamais les indécrottables rêveurs de statufier Saunière au panthéon de leurs délires, mais ceux qui préfèrent l'unique vérité des faits ne pourront que mettre, en le remerciant comme je m'empresse de le faire, leurs pas dans ceux de Patrick Berlier pour cheminer à leur tour sur les véritables sentiers d'une connaissance balisant, bien mieux qu'un jeu de piste, une sorte de pèlerinage intérieur inhérent à la compréhension de cette énigme où le chercheur ne pourra, au fur et à mesure de sa queste, que se bonifier et se transformer à l'instar d'un marcheur de Compostelle durant l'avancée de son périple (…).

Franck Daffos Extrait

de la préface pour le livre de Patrick Berlier : En illustration : Patrick Berlier et Franck Daffos, dans les jardins de l’abbé Saunière à Rennes-le-Château, le 22 juillet 2008 (Photo Arcadia ©).

HENRI GISCARD, FABRICANT

DE STATUES,

Le monument aux

morts des Maristes de Lyon

Après la première guerre mondiale la Manufacture Giscard, alors dirigée par Henri, fils de Bernard, a proposé à de nombreuses paroisses son monument aux morts, bas-relief représentant un soldat mourant voyant apparaître le Christ et un ange avec l’ancre de l’espérance. C’est le célèbre monument aux morts de l’église de Couiza, révélé par Gérard de Sède et longtemps considéré comme unique, ce qui était bien commode pour y voir un signe de piste supplémentaire dans l’énigme, comme si Henri Giscard avait été l’ultime dépositaire du secret de l’abbé Saunière... On sait aujourd’hui que ce monument est en réalité bien loin d’être unique, et L’ABC de RLC qui s’en fait l’écho (II > 3), tout en expliquant les détails de l’œuvre, révèle que tous les modèles dérivent d’un original en marbre réalisé par Giscard en 1924 pour l’externat Sainte-Marie des Frères Maristes… à Lyon. L’information était en vérité disponible grâce à la base de données « Palissy » du très officiel site Internet du Ministère de la Culture. Voici enfin une photo de ce monument aux morts original : document exclusif et inédit ! Deux autres monuments aux Morts de Giscard, aimablement confiés par Franck Daffos pour illustrer cet article : celui de Montcuq (Lot) et celui de Miradoux (Gers), démontrent si besoin était que d’autres exemples sont encore répérables. (Photos Franck Daffos ©)

Ce monument constitue une méditation sur le thème de la mort, exprimée par un homme couché et moribond, s’appuyant sur le coude droit, et une petite plante symbole de renaissance et d’éternité. Maintenant, et selon la formule consacrée, laissons la place au « choc des photos ».

En haut le détail de « l’homme mort » du monument de Couiza. En bas le bas-relief bien connu visible dans la seconde cour de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez (Loire), également en pays lyonnais, où officia le fameux Dom Polycarpe de la Rivière, qui fait l’objet d’un autre article sur ce même site. Ce bas-relief fut créé au XVIIe siècle pour rappeler la fondation d’une cellule par la famille Mazenod. Il représente saint Bruno méditant sur la mort. Le parallèle est quand même saisissant ! Mais ce n’est pas tout, voyons maintenant le détail de la petite plante, car le bas-relief de Sainte-Croix-en-Jarez la possède aussi, en bas à droite.

À gauche Couiza, à droite Sainte-Croix-en-Jarez. Le « poids des mots » est, quant à lui, superflu. Pour ma part je me garderai bien de me laisser aller à des conclusions hâtives. Mon propos était juste de mettre en lumière certains reflets. Et tant que nous sommes avec la maison Giscard, poursuivons le voyage de l’autre côté du miroir en direction d’une autre église de la région lyonnaise : celle de Tarentaise, petit village du massif du Pilat. On y trouve justement une autre version du fameux monument aux morts, mais aussi un authentique chemin de croix Giscard. Il est par contre un peu différent de celui de Rennes-le-Château. On sait que la maison Giscard en proposait plusieurs modèles, mais aussi plusieurs versions pour chaque modèle, allant de « l’extra-riche » (comme à Rennes-le-Château) au « bas de gamme », selon la profondeur du relief, le nombre de personnages, les couleurs, etc. À Tarentaise le chemin de croix est seulement « riche » : moins de personnages qu’à Rennes-le-Château, au relief moins accentué, et moins de couleurs pour les vêtements des personnages, la plupart étant blancs. L’encadrement des stations est du type « voûte gothique trilobée », soutenue par deux colonnes à chapiteaux, le tout en couleur « imitation bois. »

La principale concordance entre les chemins de croix des deux églises semble être fournie par la station XIV, représentant la mise au tombeau du Christ. À Rennes-le-Château il y a un détail qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est la pleine lune visible par l’ouverture du tombeau. Or cette pleine lune se retrouve également à Tarentaise. François Pous, bien connu des internautes aficionados de Rennes-le-Château, grand chasseur de Giscard devant l’Éternel, m’a gentiment fourni les photos de quelques chemins de croix du même modèle que celui de Tarentaise, dénichés dans quelques églises du sud-ouest, dont un coloré offrant également la vision de la pleine lune. En perdant son caractère unique, ce détail perd donc aussi une partie de son mystère… Texte inédit de Patrick Berlier (Photos Patrick Berlier, Franck Daffos, François Pous) © pour L’ABC de RLC Mai 2010 Article réalisé à partir

du livre de Patrick Berlier

UN VITRAIL SORT DE L’OMBRE…

LA CRUCIFIXION DANS L’HISTOIRE DE L’ART Ce vitrail de la crucifixion est totalement classique dans sa forme et sa composition. Mais il n’est pas inintéressant, avant d’en détailler les éléments, d’étudier l’évolution de la représentation de la crucifixion au fil du temps. L’art chrétien a tardé à représenter la croix - à l’origine simple instrument de supplice aux yeux de l’Église - et à plus forte raison des scènes de crucifixion. Les premières apparurent seulement au Ve siècle, et montraient un Christ aux yeux ouverts et ne paraissant pas souffrir. Pendant plusieurs siècles il conserva cette majesté, cette apparence de dieu triomphant de la mort. De même la Vierge restait droite, triste certes mais digne et impassible. Seul Jean se remarquait par un discret signe d’affliction, une main serrée contre sa joue, particularité qu’il conserva jusqu’au XIIIe siècle. Du VIIIe au XIIIe siècle, les représentations de la crucifixion se répandirent et se généralisèrent, mais le Christ garda plus ou moins ce même aspect surhumain. À cette époque les crucifiements se scindèrent en deux écoles : la formule orientale qui voyait le Christ habillé, et la formule hellénistique qui voyait le Christ vêtu d’un simple voile noué autour de la taille. Cette notion, plus fidèle aux Évangiles, s’imposa rapidement. Cette conception allait aussi décharner le corps du Christ, jusqu’à en faire un personnage à peine plus large que le bois de la croix, aux bras particulièrement maigres et grêles. Apparut encore, à la fin de cette période, le Saint Graal, tenu par un personnage couronné symbolisant l’Église. En ces temps, pas de sang, pas de larmes, pas de mouvement, dans ces crucifixions tout était immobile, calme, majestueux. Mais le changement n’allait pas tarder à se faire sentir... La sensibilité religieuse se mit à évoluer, sous l’influence de grands mystiques comme saint François d’Assise. Des Christ morts, les yeux clos, coiffés de la couronne d’épines, firent leur apparition d’abord dans le nord de la France et en Allemagne rhénane. En Italie, au début de la Renaissance, c’est Giotto qui ouvrit la voie avec Le drame du calvaire, fresque de l’église inférieure d’Assise (début du XIVe). Le Christ y est figuré mort, les yeux clos. Son corps légèrement affaissé s’est « épaissi » par rapport à la formule hellénistique, mais les bras restent grêles. Pour la première fois, Marie s’évanouit de douleur, c’est le fameux spasimo de la Vierge, en terme d’art chrétien. Des anges surgissent du ciel, trois d’entre eux tiennent des coupelles recueillant le sang du Crucifié. Une scène analogue orne les vitraux de deux églises voisines de Rennes-le-Château : Saint-André à Alet-les-Bains et Saint-Martin à Limoux. Puis on retrouva ces mêmes éléments dans les œuvres de Duccio ou de ses disciples (Crucifixion, l’un des panneaux de Sienne, 1320). En France, la crucifixion de l’église Saint-André à Alet (peintures murales du XIVe siècle, qui viennent d’être restaurées), ou le Parement de Narbonne (1375) conservé au Musée du Louvre, possèdent aussi ces caractéristiques, en particulier un Christ présentant lui aussi des bras très maigres. Le nombre de personnages, jusqu’alors bien souvent limité à trois (Jésus, Marie, Jean) s’est multiplié et transformé en foule innombrable.

Parallèlement, à Pise Nicolas Pisano sculptait les bas-reliefs de la chaire. Au lieu de faire reposer les pieds joints du Christ sur une tablette, il les superposa et les perça d’un clou unique, concept qui allait rester dans l’art en entraînant un changement très net. Mais le fond de la scène restait uniforme, généralement peint dans les couleurs sombres et neutres. Puis les artistes de la Renaissance, pour donner de la profondeur à la scène, commencèrent à y faire apparaître un décor, celui des remparts de Jérusalem, qui se généralisa à partir du XVe siècle, entre autres sous l’influence de Masaccio (Naples, 1426), peintre qui procéda à des essais de représentation de l’espace, notion sur laquelle Giotto avait déjà travaillé. La forme de la croix a elle aussi évolué.

En fait deux traditions ont coexisté au

fil des temps, la concernant. La première

tradition, la plus conforme à la réalité historique,

voit la croix formée d’un poteau

en permanence planté sur le lieu de

l’exécution, sur lequel venait

se placer le patibulum, poutre transversale

que le condamné devait porter en signe

d’infamie. La version grecque de l’Évangile

de Mathieu (27, 40) emploie le mot stauros,

poteau de supplice, pour désigner

l’instrument du martyre de Jésus,

un mot que les versions françaises

traduisent à tort par « croix. » La

seconde école voit la croix formée

de deux poutres assemblées, comme

une pièce de charpente. C’est

la croix latine, qui généralement

a prévalu pour sa forme plus artistique,

mais qui reste peu vraisemblable en raison

du poids énorme que le condamné aurait

eu à traîner. LE VITRAIL POINT PAR POINT Très classique donc, cette scène de la crucifixion obéit à une composition à quatre personnages : le Christ, la Vierge, et Jean, les trois plus traditionnels, auxquels l’artiste a ajouté, comme souvent dans le sud de la France, Marie-Madeleine, d’ailleurs sainte patronne de l’église. L’ensemble de la scène s’inscrit dans un rectangle dont la hauteur et le double de la largeur. Les proportions à l’intérieur obéissent à la loi du Nombre d’or. Il serait trop fastidieux d’en faire ici la démonstration, mais on peut retenir par exemple que c’est le Nombre d’or qui détermine la hauteur des regards de Marie et Jean ou à l’inverse celui de Marie-Madeleine. Ou encore que tous les visages et leurs nimbes s’inscrivent à l’intérieur d’un rectangle d’or de proportions 1 x 1,618. Henri Feur a visiblement été formé à ces techniques très académiques. Les têtes des quatre personnages sont auréolées de disques lumineux, que l’on nomme des nimbes. C’est un procédé en usage depuis l’Antiquité, antérieur même au christianisme, pour signifier la sainteté d’un personnage. À partir des XIVe – XVe siècles la tendance fut de remplacer les nimbes par des auréoles, anneaux dorés plus faciles à représenter en perspective. Mais le nimbe perdura en particulier dans l’art du vitrail, pour son effet plus lumineux. C’est le choix d’Henri Feur pour Rennes-le-Château. Ces quatre nimbes dorés du vitrail de la crucifixion, contrastant fortement avec le fond bleu de l’ensemble, forment un losange, ou les quatre extrémités resplendissantes d’une croix, un peu à la manière des quatre étoiles de la constellation de la Croix du Sud.

La croix est classiquement une croix latine en bois de charpente. On la devine plantée dans le sol, même si sa partie basse est masquée par Marie-Madeleine. La partie haute est munie d’un piton où l’on a accroché la pancarte INRI, elle-même munie d’un anneau. Cet écriteau (titulus en latin), placé en haut de la croix, servait à rappeler aux passants le crime dont on accusait le crucifié. Dans le cas de Jésus, INRI est en fait un sigle, communément employé pour abréger la formule latine Iesus Nazarenus Rex Iudæorum (« Jésus le Nazôréen, le roi des Juifs »). L’écriteau rédigé par Ponce Pilate fut critiqué par les Juifs, disant qu’il aurait fallu écrire « celui-là a dit : je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit « ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. » Nazôréen est le qualificatif par lequel Jésus est désigné au moment de son arrestation, selon l’Évangile de Jean (18, 5 et 7). Il signifie, pour les exégètes de la Bible, « originaire de Nazareth. »Jésus meurt sur la croix. Sa tête s’incline sur le côté, les yeux sont clos après un dernier regard dirigé vers ceux qui l’ont accompagné dans ses derniers instants. Ses longs cheveux sont roux, ainsi que sa barbe. La tête est ceinte de la couronne d’épines, détail donné par l’Évangile de Matthieu (27, 29). On ignore de quel arbuste épineux était faite cette couronne, tressée et placée sur la tête de Jésus par dérision, tant les reliques possédées par un grand nombre d’églises appartiennent à des espèces différentes. Le nimbe a la forme d’un disque dont la bordure noire est garnie de perles. L’intérieur, doré, se subdivise en quartiers pour former l’image d’une croix, ce qui généralement caractérise le nimbe du Christ. L’inclinaison de cette croix se décalque sur celle de la tête. Observons les mains de Jésus, fixées sur le bois de la croix par un clou planté au creux de la paume. Les doigts de la main gauche sont allongés, dans un geste à-peu-près naturel, ceux de la main droite au contraire forment un ultime geste de bénédiction : le pouce, l’index et le majeur allongés, l’annulaire et l’auriculaire repliés vers la paume. C’est le geste dit de bénédiction latine, couramment employé par l’Église catholique, qui voit dans les trois doigts restant tendus un rappel du symbole de la Trinité. Notre regard descend ensuite vers la poitrine de Jésus, dont le flanc droit présente une plaie béante, aux lèvres noircies, d’où s’écoulent quelques gouttes de sang. C’est la trace du coup de lance porté le centurion pour achever le crucifié. Les soldats romains maîtrisaient les techniques permettant de tuer un homme à coup sûr. Pour toucher le cœur avec certitude, ils frappaient en oblique sur le flanc droit : ainsi les côtes ne risquaient pas d’arrêter la lance, comme cela aurait sans doute été le cas avec un coup droit, au contraire elles la guidaient jusqu’au cœur. La lance transperçait donc le poumon droit avant d’atteindre son objectif. Cela explique pourquoi, selon le témoignage de Jean (19, 34), il sortit de la blessure du Christ « du sang et de l’eau », cette eau étant en fait le liquide séreux de la plèvre entourant les poumons. Jésus est vêtu d’un simple voile noué autour de la taille. On peut admirer la maîtrise du peintre verrier, qui par un jeu de grisailles soigneusement dosées a su rendre tous les plis de ce tissu blanchâtre. À tel point que d’aucuns n’hésiteront sans doute pas à y voir la représentation d’une carte avec ses reliefs, ou d’autres merveilles encore… À la droite du Christ, la Vierge Marie est debout, les mains écartées dans un geste d’impuissance. Son visage expressif, aux sourcils froncés, aux grands yeux levés vers son fils mort sur la croix, reflète son chagrin contenu. Elle est vêtue d’un ample manteau bleu sombre, doublé de blanc, avec des parements dorés, une large ceinture d’étoffe blanche et un voile également blanc. La tête est ceinte d’un nimbe doré à la bordure noire garnie de perles. À la gauche du Christ, Jean exprime pareillement la tristesse. Comme souvent, Jean l’évangéliste est représenté sous les traits d’un jeune homme imberbe. Il a les mains jointes au niveau de la poitrine. Son vêtement se compose d’une chasuble de couleur écrue, à col doré, et d’un manteau rouge sombre, doublé de vert, aux parements dorés, posé sur l’épaule gauche. La tête est ceinte d’un nimbe semblable à celui de la Vierge.

Quatrième personnage, Marie-Madeleine est agenouillée aux pieds du Christ, vers qui elle jette un dernier regard, le visage tendu, les mains jointes et dressées dans un geste de prière intense. Sa tête est ceinte d’un nimbe semblable aux autres, ses longs cheveux roux s’étendent sur ses épaules, retenus par un cordon de tissu blanc. Son vêtement superbe se compose de plusieurs couches, alternativement verte, rose, et brune damassée, avec une ceinture d’étoffe bleue.

En paysage d’arrière-plan l’artiste a représenté la ville de Jérusalem telle qu’il devait se l’imaginer, avec ses maisons blanches parallélépipédiques, étagées sur les flancs d’une colline, aux façades percées de multiples fenêtres sombres. Le tout sous l’obscure clarté bleutée des ténèbres qui s’étendirent sur la terre, selon les évangélistes, au moment de la crucifixion. En occultant les personnages par des silhouettes noires, on perçoit mieux ce fond complexe, dont le détail le plus étonnant est sans doute cette longue file d’arcades, barrant l’horizon de part et d’autre de la cité, sorte de pont ou d’aqueduc bas posé sur 22 piles, un nombre récurrent à Rennes-le-Château et qui n’est sans doute pas innocent… Quant au sol au pied de la croix, blanchâtre, Henri Feur y a peint de maigres herbes et des pierres rougeâtres, dont l’une porte sa signature.

Un mot enfin de la frise qui entoure le tout. Elle est composée d’une alternance de fleurs, tantôt roses et tantôt bleues, et de feuilles. Les fleurs ne sont pas imaginaires, il s’agit de passiflores ou fleurs de la passion, ainsi nommées car leurs organes reproducteurs (pistils et étamines) figurent l’image des instruments de la Passion du Christ, en particulier les marteaux et les trois clous.Nous terminerons cette revue de détail par une image rare (voir première image) : le vitrail de nuit, vu des jardins, éclairé depuis l’intérieur de la sacristie. Instant magique d’une visite nocturne à Rennes-le-Château. Texte et photos de Patrick Berlier © pour L’ABC de RLC - décembre 2009 SOURCES

BIBLIOGRAPHIQUES – HISTOIRE

DE L’ART CHRÉTIEN

Le site Internet de la Bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence, vient de mettre en ligne plus de 8 000 documents numérisés : une partie de l’abondante correspondance reçue par le célèbre érudit provençal du XVIIe siècle, Nicolas Fabri de Peiresc. Parmi ces lettres, 17 proviennent de Dom Polycarpe de la Rivière, l’énigmatique prieur Chartreux dont j’ai raconté l’histoire dans le tome I de mon livre La Société Angélique paru aux éditions Arqa (1). Ce fonds constitue une incroyable richesse documentaire qui nous permet de mieux connaître cet étonnant prieur et de cerner davantage sa personnalité. En préambule, il n’est sans doute pas inutile de rappeler qui était ce dénommé Peiresc, et d’expliquer par quels chemins détournés ces lettres sont parvenues à la Bibliothèque Méjanes… Nicolas Claude Fabri de Peiresc est né en 1580 à Belgentiers près de Toulon. C’était un humaniste, intéressé par tous les domaines des sciences, des lettres, des arts, de la philosophie ou de l’histoire. Grand voyageur, Peiresc introduisit en France le jasmin et les chats angoras. Astronome, il découvrit en 1610 dans la constellation d’Orion ce qu’il nomma une « nébuleuse », et ce terme est passé à la postérité. On lui doit également la première carte de la Lune, dressée en 1636. Médecin, il étudia les processus de la digestion humaine et découvrit les vaisseaux chylifères. Homme de lettres, il apprit la langue d’oc pour mieux comprendre la poésie des troubadours, et écrivit une histoire de la Provence. Il réunissait dans sa maison natale, ou encore à Aix, tous les érudits présents en Provence, et échangeait avec eux une abondante correspondance. Au XIXe siècle, Philippe Tamizey de Larroque a consacré plusieurs volumes à la publication d’une grande partie des courriers écrits par Peiresc, et de quelques unes des lettres reçues par lui. Mais les lettres de Dom Polycarpe mises en ligne par la Bibliothèque Méjanes restaient inédites ! Car Dom Polycarpe de la Rivière faisait partie de ces savants régulièrement invités. Il rencontra Peiresc en 1631, à son arrivée à la chartreuse de Bonpas, près d’Avignon, où il devait exercer les fonctions de prieur et de covisiteur de la Provence. Cette seconde fonction, assez prestigieuse, lui permit de voyager beaucoup et d’aller consulter de nombreuses bibliothèques ou archives. Il venait en effet, après avoir publié plusieurs livres de dévotion, de se lancer dans un travail d’historien, et se préparait à rédiger l’histoire des évêchés, chapitres, monastères et communautés de France, en dix-sept gros volumes. Il avait besoin d’échanger avec d’autres érudits, et rencontra très rapidement Peiresc, avec qui il entama une longue correspondance, d’amitié et d’érudition, dont une partie est ainsi mise à disposition des chercheurs par la Bibliothèque Méjanes. En 1639, ayant renoncé à ses fonctions pour raisons de santé et s’étant retiré, en simple religieux, à la chartreuse de Moulins, Dom Polycarpe partit pour suivre une cure au Mont-Dore, où il n’arriva jamais. Sa disparition énigmatique ajouta un caractère mystérieux au personnage.

Peiresc mourut le 24 juin 1637. Son frère Palamède hérita de l’ensemble de ses biens. À sa mort en 1645, ils passèrent à son fils Claude (neveu de Peiresc), qui tenta de vendre à Paris en 1647 l’ensemble des papiers hérités de son oncle. Mais ces documents s'étant avérés invendables, Claude de Fabri les garda chez lui à Aix où sa fille, Madame de Meyrargues, s’en servit pour allumer le feu et faire des papillotes ! Ce qui réchappa de ce comportement iconoclaste fut en définitive cédé, avec de nombreux livres, au collectionneur aixois Louis Thomassin de Mazaugues, conseiller au Parlement d’Aix, neveu par alliance de Peiresc, puis l’ensemble fut conservé par son fils, Henri-Joseph, président du Parlement. C’est également à lui qu’échurent les manuscrits laissés par Dom Polycarpe à Maître Raybaud, avocat à Arles, au moment de son départ de Bonpas Cette collection passa ensuite à son frère Joseph de Mazaugues, qui en 1745 la vendit à l’évêque de Carpentras, Monseigneur Malachie d’Inguimbert, lequel à sa mort légua sa bibliothèque à cette ville, où elle est devenue la Bibliothèque Municipale. Toutefois, M. de Mazaugues avait fait copier sur des registres foliotés toute la correspondance de Peiresc. Ces registres n’ont pas fait partie du lot cédé à l’évêque de Carpentras, puisqu’ils faisaient double emploi avec les originaux, mais ils sont parvenus au Président de Saint-Vincent. En 1821, ses héritiers les vendirent aux villes d’Arles, d'Aix et de Marseille. C’est à Aix qu’échurent les copies des courriers qui nous intéressent. Ainsi, cette documentation se trouve-t-elle conservée à la fois à la Bibliothèque Municipale de Carpentras (mss 1871 à 1879) et à la Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence (Mss 1019-1033). Ces registres ont été constitués sans doute par des clercs, qui copièrent minutieusement les lettres reçues par Peiresc. Nous n’avons pas, malheureusement, les réponses faites par celui-ci, sauf la lettre de 14 pages qu’il lui adressa le 25 mars 1632. Concernant les courriers de Dom Polycarpe de la Rivière, ceux-ci ont été copiés deux fois, par deux copistes différents. Les deux séries sont numérisées, la seconde est plus complète car elle comporte 17 lettres (au lieu de 16 pour la première) et toutes les dates sont mentionnées. Ces documents manuscrits, contrairement à leurs homologues de la Bibliothèque de Carpentras, ne sont donc hélas pas de la main de Dom Polycarpe, mais le fait qu’ils aient été recopiés au XVIIIe siècle les rend plus lisibles, la calligraphie de cette époque-là étant plus proche de la nôtre que celle du siècle précédent. Les lettres de Dom Polycarpe couvrent la période 1631 1634. Il manque malheureusement les années 1634 1637. À la suite de sa première entrevue avec Peiresc, il lui adresse un premier courrier, en date du 26 avril 1631. Celui-ci commence par ces phrases sibyllines : « C’est avec la pensée et le silence que je dois révérer la mémoire de tant d’obligeantes faveurs que nous nous avez départi au premier bonheur de notre entrevue puisque je n’ai de paroles propres pour les exulter comme elles le méritent. Lisez-en donc les remerciements s’il vous plait dans mon âme et croyez que j’en ressens plus d’obligation que j’en puis exprimer. » « Lisez-en donc les remerciements dans mon âme », la formule pourrait n’être qu’un trait d’esprit, si Dom Polycarpe n’avait précisément donné à son âme un nom délicieux, puisqu’il l’appelait « Angélique. » Il avait même publié en 1626 un livre sous le titre « Angélique. Les excellences et perfections de l’immortalité de l’âme », qui sacrifiait à la mode littéraire de l’époque, dite du miroir, consistant en une suite de dialogues philosophiques entre l’auteur et son âme. Peiresc ne pouvait l’ignorer. La phrase peut donc devenir « lisez-en donc les remerciements dans Angélique », formule à double sens quand on sait que Dom Polycarpe appartenait à cette obscure société secrète d’érudits que l’on nomme Société Angélique, fondée ou plutôt rassemblée au XVIe siècle à Lyon par Nicolas de Lange. Où le détail devient piquant, c’est quand on sait qu’en 1612 le jeune Peiresc avait séjourné à Lyon où il avait été l’hôte de Balthazar de Villars, gendre de Nicolas de Langes et son successeur aux rennes de la Société Angélique… Peut-on en conclure que les lettres de Dom Polycarpe à Peiresc sont cryptées, comme l’étaient généralement les correspondances des adeptes de l’Angélique ? Les mots « c’est avec le silence… je n’ai de paroles… plus que je n’en puis exprimer » laissent penser qu’il faut savoir « lire entre les lignes. » Mais dans l’ignorance du système de codage, le contenu secret des lettres, s’il y en a un, restera une énigme. Dans ce courrier, Dom Polycarpe annonce à Peiresc que « M. de Roumoules » va le cautionner auprès de lui. Il s’agit de Denis Guillemin, prieur des monastères de Roumoules et de Belgentiers, la patrie d’origine de Peiresc. Guillemin a été éduqué par le père de Peiresc, qui le considérait comme un membre de sa famille. Il jouit d’une grande estime, et semble constituer l’intermédiaire idéal. Dom Polycarpe joint à Peiresc le double de la lettre adressée peu avant (16 avril) à Denis Guillemin. Dans ce courrier il rappelait à Guillemin leur vieille amitié, et le souvenir de son frère, pour qu’il le cautionne auprès de Peiresc. Il terminait là aussi par une allusion à son âme : « Adieu après un million d’embrassements du cœur et d’âme en qualité immortelle. »

Dans cette même lettre, Dom Polycarpe dit avoir écrit à Viviers (évêché siège du diocèse du Vivarais, renommé aujourd’hui encore pour ses archives) pour savoir s’il y avait « quelque rareté digne de remarque, tant des comtes de Toulouse qu’autres dignes de vos riches recherches. » Peiresc s’intéresse apparemment à l’histoire des comtes de Toulouse…, le sujet reviendra plusieurs fois dans la correspondance. Dom Polycarpe promet aussi de revoir ses mémoires de Bordeaux, chartreuse où il était en poste avant Bonpas, dès que ses devoirs lui en laisseront le temps : il doit rapidement prendre « le chemin de Chartreuse », sans doute aller assister au Chapitre général. Grâce à cette lettre, nous savons donc que Dom Polycarpe avait réussi à collationner des notes historiques (ses « mémoires ») pendant son séjour à Bordeaux, malgré les problèmes de santé et les soucis qui avaient marqué son priorat. 20 juin 1631. Dom Polycarpe se plaint d’être passé si promptement par la chartreuse de Valbonne (Gard) qu’il n’a pu ni voir ni savoir s’il s’y trouvait « chose digne de vous. » Il se propose encore d’interroger les chanoines de Viviers. Peiresc lui a envoyé en prêt l’ouvrage de Bernard Guidonis (2). Dom Polycarpe n’a eu que le temps d’ouvrir le paquet depuis son retour, mais dit-il, « je tacherai néanmoins de dérober quelques semaines pour le parcourir » avant de lui renvoyer. Il a quand même eu le temps de constater, à propos du cardinal Bertrand, que le « Bernard Guidonis » n’en parle pas. Pourtant Dom Polycarpe sait que ce cardinal a été promu lors du concile de Lyon en 1274. 6 août 1631 : « J’apprends donc de la communication qu’il vous plait me faire des surabondantes richesses de vos recherches, qu’il n’y a grâce ni faveur au monde de laquelle je fasse plus d’estime, ni que j’ambitionne avec plus de passion. » Les politesses paraissent désuètes aujourd’hui, mais elles correspondent aux habitudes de l’époque. Dom Polycarpe dit attendre d’un jour à l’autre le nouveau Ciaconis (3). Il veut y voir sa correction sur le cardinal Bertrand. Il est convaincu de l’équivoque ou erreur de M. Saxi (4) le concernant. Il constate dans le « Saxi » deux archevêques omis : Sylvius archevêque d’Arles de 1155 à 1157, présent au mariage de Béatrix fille du prince de Bourgogne. Et Sanchius oncle de Pierre roi d’Aragon en 1204. 12 août 1631. Tout heureux, Dom Polycarpe écrit : « Vous me découvrez un archevêque d’Arles nommé Raymond au surnom de Boardi ou Beroardi », qu’il ne trouve nulle part ailleurs dans ses « cathalogues ». Il évoque d’autres évêques non cités par Saxi : Otto en 1187 ; Hugo II dont il n’a pas encore pu placer l’époque mais dont il a une bulle ; enfin Anthérius qui au rapport de Sigebert sacra saint Augustin l’apôtre d’Angleterre. 3 septembre 1631 : Dom Polycarpe revient sur le mariage de Béatrix. Il dit recevoir bientôt des informations par « nos pères Alemans qui se trouveront au chapitre prochain. » Sylvius est hors de doute. Pour Sanchius, Dom Polycarpe se range au jugement de Peiresc qui ne croit pas à l’existence de ce personnage. Il évoque un acte passé en 1212 en faveur de la chartreuse de Montrieux par R. et Gaufridum, vicomtes seigneurs de Marseille. « Cette lettre solitaire R. peut être le commencement de Rossolin », ajoute Dom Polycarpe. 15 octobre 1631 : Dom Polycarpe évoque une nouvelle fois un Ronselin vicomte de Marseille, et un Guillaume de Soleriis évêque de Toulon, un personnage qui reviendra de nombreuses fois dans la correspondance. Dans cette lettre Dom Polycarpe nous apporte une précision d’une grande importance. Beaucoup d’auteurs, même parmi nos contemporains, croient que la chartreuse de Bonpas fut à l’origine une maison des Templiers. Pourtant dès 1631 Dom Polycarpe écrit, non sans humour : « Mais je ne puis céans trouver des yeux de lynx pour percer les murailles et voir au-dedans ces Templiers aux croix rouges qui n’y furent jamais au dehors. Il est vrai que les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont possédé quelque peu d’années Bonpas, mais jamais les Templiers, où l’on ne saurait reconnaître nul vestige ni des uns, ni des autres, l’ancienne église se trouvant bâtie longtemps auparavant l’institution desdits ordres ; c’est ce que je puis vous assurer en toute vérité. » Sans rien connaître de cette lettre à l’époque, c’est aussi l’opinion que je défendais dans le tome I de La Société Angélique, où j’écrivais à propos de Bonpas : « Contrairement à ce que l’on affirme parfois, cette maison n’a jamais appartenu aux Templiers. La charte de fondation de la chartreuse est très claire, et précise bien : « la maison de Bonpas, dans le diocèse de Cavaillon, qui appartenait autrefois à l’Hospice de Saint Jean de Jérusalem ». La confusion a sans doute été entretenue d’abord par le désir des Frères Pontifes [fondateurs de Bonpas] de transférer leur maison à l’Ordre du Temple, ensuite par le fait que parmi les dépendances de la chartreuse se trouvait l’ancienne maison des Templiers de l’Isle-sur-la-Sorgue. » 28 octobre 1631 : Dom Polycarpe parle d’une curiosité découverte dans un ancien martyrologe, selon lequel l’épiphanie devrait être fêtée le 8 janvier, en même temps que sainte Marie Vierge de Reims et saint Mélaine évêque de Rennes. Il s’étonne de ces affirmations car pour lui l’épiphanie est célébrée de toute antiquité le 6 janvier. Il dit posséder quelques autres preuves de cela, « qui ne me doivent arrêter en chose si peu contestée. » 8 novembre 1631 : Dom Polycarpe parle de l’abbaye Saint-André (Villeneuve-lès-Avignon) où il a pu consulter des quantités d’archives mais en mauvais état, avec les sceaux brisés. Il remercie Peiresc pour son envoi du catalogue des évêques de Carpentras, mais y constate de nombreux oublis. À propos d’un personnage nommé Lazare, il cite le cloître Saint-Pierre à Lyon où il dit avoir relevé plusieurs épitaphes. Pour lui, en fonction de ce qu’il a vu à Saint-Pierre de Lyon, Lazar avec un R barré doit se comprendre Lazariae, c’est une femme plutôt qu’un homme, et ce doit être le nom d’une abbesse. La discussion reviendra plusieurs fois sur le sujet. 8 décembre 1631 : Dom Polycarpe conseille à Peiresc de regarder dans Nostradamus… 30 janvier 1632, une lettre de 13 pages ! À propos des moines de Saint-André, Dom Polycarpe signale : « comme la plupart de leurs archives ne sont que procès pour leurs terres et juridiction de Villeneuve, ils ne prenaient pas grand plaisir à me voir là-dedans à cause des contestes fréquentes qu’ils ont eu avec la chartreuse de Villeneuve. »

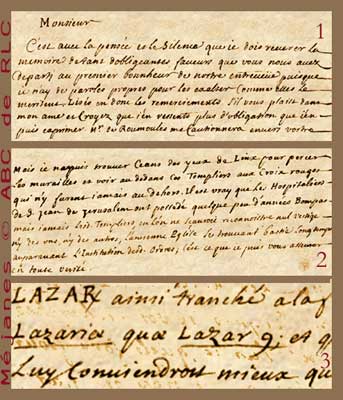

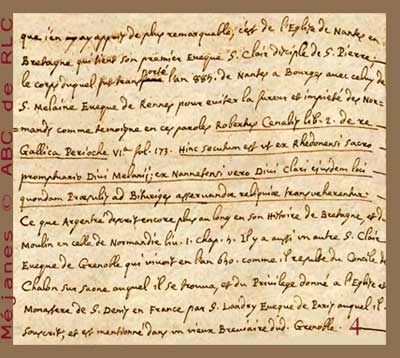

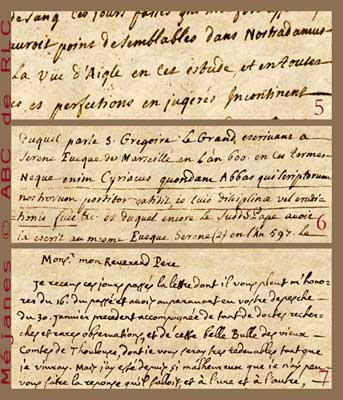

16 février 1632 : une lettre fort intéressante, apportant de nombreux éclaircissement sur plusieurs personnages, comme le souligne d’ailleurs la notice biographique jointe aux courriers. Dom Polycarpe rectifie (d’après l’indication de Peiresc) la date de l’épiscopat de Deidius évêque de Toulon en 1187 et celle de Guillaume de Soleriis son successeur en 1189. Il se réfère aux archives de la chartreuse de la Verne pour donner une explication raisonnable du titulaire du monastère des religieuses Cassianites de Marseille, qui était saint Ciriace ou Ciriaque, d’après l’épitaphe de l’abbesse Lusébie. Dom Polycarpe parle aussi d’un abbé à qui saint Grégoire pape confia ses lettres pour Serenus évêque de Marseille. Toute cette lettre est intéressante pour l’histoire ecclésiastique de la Provence entre autres sur saint Marius et sur son monastère. Au reste Peiresc avait consulté sur saint Marius Mgr de Glandève, évêque de Sisteron (la bibliothèque conserve aussi les lettres de ce personnage à Peiresc). 8 avril 1632, nouvelle évocation du monastère Saint-Pierre de Lyon, qu’il assure avoir été « fondé par saint Ennemond, évêque et martyr de Lyon environ l’an 660, où il avait deux de ses sœurs. » Affirmation curieuse, on pense aujourd’hui que cette abbaye de nonnes a été fondée un siècle plus tôt par Aldebert, gouverneur de la ville. Dom Polycarpe répète à Peiresc que c’est de ses yeux, et non dans le livre de quelque auteur, qu’il a vu les épitaphes du cloître Saint-Pierre. Cela n’a pu se faire que lorsqu’il exerçait la charge de procureur de la chartreuse de Lyon, de 1616 à 1618. Ainsi, dès cette époque, Dom Polycarpe s’intéressait-il déjà à l’histoire, en prenant des notes et en relevant des épitaphes. Dans cette lettre, Dom Polycarpe cite un bienheureux Lazare, prieur de la chartreuse de Durbon, une maison sur laquelle Gérard de Sède voulait peut-être attirer l’attention, dans son livre L’Or de Rennes, en parlant de la chartreuse (inexistante) de Durban (voir L’ABC de RLC, II 1 Régions, sites…, article Opoul-Périllos). 18 avril 1632. Curieuse invocation des Muses, étonnante sous la plume d’un religieux : « Si bien par quelque facilité de plume je me laisse emporter à quelque petit souhait en chose que j’estime ne préjudicier aux grâces des Muses, dont le flambeau ne décroît point en allumant un autre. » Lettre courte, le porteur ne lui laisse « qu’un demi quart d’heure » pour l’écrire. 30 juin 1632. Dom Polycarpe écrit à Gassendi, autre célèbre érudit provençal, et envoie la copie à Peiresc. Il y évoque sainte Roseline : « Elzéar de Villeneuve sacra l’église des moniales de notre ordre en la chartreuse de Celle-Roubaud au diocèse de Fréjus en l’an 1334 le 4 de juin, en laquelle vivait pour lors sainte Roseline, sa nièce ou sa sœur dont les saintes reliques y sont encore ce jour d’hui sous les RR pères Récollets ou Observantins, qui sont en possession dudit monastère, l’ordre l’ayant délaissé. » Petite erreur de Dom Polycarpe : en 1334 sainte Roseline était déjà décédée depuis 5 ans. 9 avril 1634. Dom Polycarpe répond à une demande de Peiresc au sujet d’un saint Clarus (Clair) évêque, et de ses reliques. Dom Polycarpe en recense trois. Le premier en l’église de Nantes en Bretagne : « son premier évêque saint Clair disciple de saint Pierre, le corps duquel fut transporté l’an 884 de Nantes à Bourges avec celui de saint Mélaine évêque de Rennes pour éviter la fureur et impiété des Normands. » Ce saint Clair-là est le plus connu de ceux que l’Église recense parmi ses évêques. Il avait reçu pour mission d’évangéliser le sud de la Bretagne et portait comme insigne l’un des clous qui avaient crucifié Pierre à Rome. Concernant la mise à l’abri de son corps à Bourges, épisode méconnu semble-t-il, Dom Polycarpe prend soin de citer ses sources (5), montrant à quel point il a pu bénéficier d’une documentation assez extraordinaire. Il existe des liens particuliers entre Nantes et Bourges : aux Ve et VIe siècles les évêques de Nantes appartenaient à la famille Biturige des Nonnechii, qui régnèrent sur l’Église de Nantes et firent de cette ville une jumelle de Bourges. Les révélations de Dom Polycarpe apportent de nouveaux éléments à cette notion de gémellité mystique entre les deux villes. Et voici que Dom Polycarpe nous sort un autre saint Clair, évêque de Grenoble en l’an 640 : « comme il résulte du concile de Chalon-sur-Saône auquel il se trouva, et du privilège donné à l’église et monastère de Saint-Denis en France par saint Landry évêque de Paris auquel il est souscrit, et est mentionné dans un vieux bréviaire dudit Grenoble. » Et encore un troisième : « qui se rencontre au catalogue des archevêques d’Auch, n’est nommé saint encore qu’il puisse être estimé tel, célébré par les écrits de Ruricius (6), et nombré parmi les Métropolitains assistant au concile d’Agde souscrivant en ces termes Clarus episcopus de civitate Eleusa metropoli subscripti l’an 406. » Ces deux saint Clair-là ne sont pas répertoriés par l’Église, qui recense par contre parmi ses évêques un autre saint Clair, premier évêque d’Albi (d’après le martyrologe de l’Église catholique de France). Celui-là est visiblement inconnu de Dom Polycarpe, à la date où il écrit. La totalité ou presque de la correspondance de Dom Polycarpe à l’intention de Peiresc porte sur des échanges d’informations à propos d’évêques obscurs et inconnus. Dom Polycarpe et Peiresc confrontent leurs connaissances sur ces personnages, et notre prieur sera ensuite accusé de les avoir inventés ! La documentation mise en ligne par la bibliothèque Méjanes prouve qu’il n’en est rien, la discussion entre les deux érudits est parfois serrée, toujours très pointue, et les sources sont toujours citées, des passages entiers de livres anciens ou de documents relevés. Dom Polycarpe n’invente rien, au contraire il n’hésite pas à critiquer ses prédécesseurs et à dénoncer leurs erreurs. C’est un travail monumental qui transparaît dans ces courriers, né d’un incessant échange d’informations avec d’autres érudits et historiens, de la recherche dans les abondantes archives ecclésiastiques ou monastiques de divers ordres, et de la lecture d’ouvrages pour le moins spécialisés, certains très récents et d’autres plus anciens. S’il avait voulu inventer purement et simplement les évêques manquants il est évident qu’il ne serait pas donné toute cette peine. Mais ses détracteurs n’ont surtout pas cherché à vérifier ses sources prodigieuses, peut-être pas très fiables certes, mais non pas imaginaires : on peut retrouver la trace de tous les ouvrages et auteurs qu’il cite dans ses courriers. Traiter Dom Polycarpe de la Rivière de faussaire est faire honte à sa mémoire. Patrick Berlier © pour L’ABC de RLC Juin 2009 CORRESPONDANCE DE POLYCARPE LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS Blason de Polycarpe de la Rivière (Archives Arcadia) & Huile sur toile attribuée à Louis Finson dit Finsonius représentant Claude-Nicolas Fabri de Peiresc - (Musée Paul Arbaud, cliché Bernard Terlay). LETTRES INÉDITES & RELEVÉS de PATRICK BERLIER 1 // 26 avril 1631 : « Lisés en donc les remerciements s’il vous plaist dans mon ame » 2 // 15 octobre 1631 : où il est question de « Templiers… ». 3 // 8 novembre 1631 : l’interprétation de Dom Polycarpe concernant le mot LAZAR avec un R tranché. Même lettre, toujours le passage sur Lazare : « je passerai toujours en qualité d’un pauvre disciple qui mendie les reliefs de la table. » Trait d’humour de Dom Polycarpe, qui se compare au Lazare de l’Évangile de saint Luc (16, 19) : « Un pauvre du nom de Lazare […] aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. » 4 // 9 avril 1634 : les explications détaillées de Dom Polycarpe concernant les divers saints Clair qu’il connaît. 5 // 8 décembre 1631 : « ...voir s’il n’y aurait point de semblables dans Nostradamus. Vous qui avez la vue d’Aigle en ces études, et en toutes autres doctrines ès perfections en jugerez incontinent au premier aspect, c’est pourquoi je me contenterai de vous en rendre le maître… » 6 // 16 février 1632 : passage sur une lettre de saint Grégoire à Serene (Serenus) évêque de Marseille, concernant saint Cyriacus (Ciriaque) 7 // La seule réponse de Peiresc versée au dossier : il remercie Dom Polycarpe pour « ...cette belle bulle des vieux comtes de Toulouse, dont je vous serai très redevable tant que je vivrai. » NOTES // LES SOURCES DE DOM POLYCARPE Citées dans ses courriers, et dont il est question dans cette synthèse (1) Patrick Berlier « La Société Angélique », (Tomes I & II, Arqa éditions >La Boutique de Thot - Port des livres gratuit pour toute commande sur Internet) Comme nous l’avons démontré, c’est Nicolas de Lange, talentueux humaniste lyonnais de la Renaissance qui fut le fondateur de cette très mystérieuse société secrète dite « Société Angélique ». (Pour les érudits lecteurs de « L’Ile Rouge » de Géraud de Barail, que vient juste de publier ce mois-ci Thierry Garnier, directeur des éditions Arqa, il n’aura pas échappé que dans le chapitre XVII, de cet ouvrage, page 186, Savalette de Lange dont nous parle l’énigmatique Géraud de Barail, n’est ni plus ni moins que le cousin de Nicolas de Lange…). (2) Bernard Guidonis (1260 1331), Dominicain, inquisiteur dans le Languedoc de 1307 à 1321, puis évêque de Lodève. Auteur de Sententiæ inquisitionis Tolosanæ, de Chronicon comitum Tolosarum et de Descriptio Galliarum ; c’est probablement le second de ces ouvrages la chronique des comtes de Toulouse que Peiresc prête à Dom Polycarpe. (3) Ciaconis, historien Dominicain espagnol, considéré comme manquant de critique, connu également sous le nom d’Alphonse Chacon. Auteur de Vitæ et gesta romanorum pontificum et cardinalum, édité en 1599. (4) Chanoine Pierre Saxi, auteur du Pontificat de l’Église d’Arles, une histoire de cet évêché publiée à Aix en 1629. (5) D’abord l’ouvrage De re Gallica, livre II, perioche VI, folio 173, de Robertus Cenalis, évêque d’Avranches (connu surtout sous le nom de Robert Cænalis) ; puis l’Histoire de Bretagne de Bertrand d’Argentré (1519 1590), ouvrage publié en 1540 ; enfin l’Histoire de Normandie de Gabriel du Moulin, publiée à Rouen en 1631. (6) Saint Ruricius ou Rurice de Limoges (440 507), évêque de Limoges en 484 ou 485, aristocrate gallo-romain, qui a laissé une abondante correspondance avec d’autres penseurs de l’Église. LIENS > [Consultation des lettres

de Dom Polycarpe] sur :

Préparez-vous à chevaucher une chimère ! Patrick Berlier en Druide charismatique vous entrîne dans sa poursuite des légendes, traditions et croyances du Pilat, cette montagne qui lui est chère. Pendant les 103 minutes de ce DVD vous irez de découverte en découverte, mais souvenez-vous que derrière la fumée des légendes se cache toujours le feu de l’histoire… L’histoire, justement ? Un groupe de randonneurs, sous la conduite d’un guide animateur, rencontre un jour au sommet du Crêt de la Perdrix un étrange personnage qui se fait appeler « le Druide. » Il leur raconte des histoires fantastiques, des contes et légendes aux couleurs des brouillards d’automne flottant sur la lande, et les entraîne dans une suite de promenades initiatiques, révélant les magnifiques paysages et le patrimoine du Pilat, au cours desquelles s’assemblent lentement les pièces d’un puzzle merveilleux. Les antiques et mystérieux rois du Pilat, une pierre énigmatique censée révéler les futurs souverains, le Saint-Graal, Marie-Madeleine, une société secrète, des initiés, un ordre de chevalerie méconnu, les Templiers… Tels sont quelques uns des ingrédients de ce film aux fausses allures de « Da Vinci code » pilatois, où règne en permanence une atmosphère brumeuse emplie de mystère, où tout paraît sortir d’un invisible livre de légendes, que l’on ne veut surtout pas refermer, tant le fil se déroule comme la douce, harmonieuse, mais envoûtante musique d’un filet d’eau.

La production a bénéficié de lieux de tournage exceptionnels, comme la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, avec ses peintures murales, son grand escalier, son ermitage reconstitué, ou le château de Lupé. Sans oublier les ruelles ou les cours Renaissance du vieux Lyon, car nos marcheurs en quête d’absolu s’offrent en guise de pause une virée citadine entre Rhône et Saône, une balade insolite à travers une ville ésotérique, qui étonnera plus d’un spectateur, mais où des fantômes issus du passé sauront les ramener dans le Pilat. Né sur une initiative de l’association des guides animateurs du Parc Naturel Régional du Pilat, le film a été tourné avec son concours financier et à l’aide de ses adhérents qui ont bien voulu devenir acteurs amateurs, et endosser leur propre rôle pour certains. Le DVD est également commercialisé par l’association. Le

film sera présenté lors d’une

projection publique le 26 mai 2009 à 14

h 30, à la Cinémathèque

de Saint-Étienne, 24 rue Jo Gouttebarge.

Dans l’attente, on peut commander le

DVD, au prix de 20 € franco de port. Infos News – mai 2009 // L’ABC de RLC – Le site internet

DU DÉ DU SERBAÏROU EN SUIVANT JULES VERNE ENTRE RAZÈS ET ROUMANIE

J’ai la chance de posséder une édition originale Hetzel de ce livre, les gravures y sont d’excellente qualité. Je fus donc frappé par l’air de famille certain entre le Dé et l’une de ces gravures, où l’on voit les héros de l’histoire franchissant un amoncellement de rocs, dont un noirâtre, parallélépipédique, comme posé en équilibre sur d’autres cailloux. Pourquoi Jules Verne avait-il imaginé ce détail, dans la progression de ses personnages vers le château des Carpathes ? On sait qu’il apportait un soin particulier aux illustrations de ses livres. Se pourrait-il que cette gravure soit un signe, une référence en forme de clin d’œil à l’abbé Boudet ? Sous le couvert d’une histoire censée se passer en Roumanie l’auteur ne décrirait-il pas le Razès, la région des deux Rennes, comme il devait le faire avec Clovis Dardentor, autre roman à clés ? J’avais déjà noté des liens subtils entre le texte de Jules Verne et l’affaire Rennes-le-Château, liens que j’expose dans l’ABC, et précédemment dans le tome I de La Société Angélique, publié en 2004 aux éditions Arqa. Les allusions aux Bergers d’Arcadie de Nicolas Poussin, à l’Astrée d’Honoré d’Urfé, à Marie-Madeleine, l’apparition d’une cantatrice célèbre pouvant évoquer Emma Calvé, le rôle d’Angélica dans l’opéra Orlando, œuvre de Vivaldi reprise par Haendel, mais que Verne attribue à un imaginaire Maestro Arconati, autant d’éléments renvoyant à la fois à Rennes-le-Château et à la Société Angélique, comme je l’explique en détails. Il y a cependant des amalgames à ne pas réaliser, sachant que le roman date de 1892 : la cantatrice célèbre et le vieux château féodal ne peuvent pas évoquer le château de Cabrières, celui-ci ne sera acquis par Emma Calvé qu’en 1895 ; de même, le diable apparaissant sur certaines gravures ne peut pas être celui de l’église de Rennes-le-Château, qui ne sera commandé qu’en 1896. Mais d’autres liens peuvent être plus tangibles. Toutes affaires cessantes, je me mis alors à relire avec attention Le château des Carpathes, dans l’espoir d’y découvrir d’autres signes de piste. Suivez-moi entre les lignes de cette histoire qui n’est pas fantastique, mais seulement romanesque, selon l’avertissement de l’auteur qui ouvre le chapitre I. Le château des Carpathes paraît donc six ans après La vraie langue celtique de l’abbé Boudet (1886), et quatre ans avant Clovis Dardentor (1896). L’histoire a pour décor, comme son titre l’indique, la région des Carpates (orthographe actuelle), et plus précisément les Carpates Méridionales, que l’on nomme encore les Alpes de Transylvanie, en Roumanie centrale, le pays du comte Dracula. Jules Verne n’a certainement jamais visité la Roumanie, il s’inspire – comme il le fait généralement – des descriptions parues à son époque : il cite en particulier celle d’Élysée Reclus. Mais il enjolive le cadre de son récit au gré de sa fantaisie, allant jusqu’à y ajouter des villages imaginaires. Tout commence un certain 29 mai, date qui, comme je l’ai déjà démontré, renvoie à saint Maximin et donc à sainte Marie-Madeleine. Ce jour-là, « un berger surveillait son troupeau à la lisière d’un plateau verdoyant, au pied du Retyezat, qui domine une vallée fertile… » Cette montagne porte aujourd’hui le nom de Retezat, c’est un Parc National situé dans la partie occidentale des Carpates Méridionales. Jules Verne précise : « ce plateau élevé, découvert, sans abri, les galernes, qui sont les vents de nord-ouest, le rasent pendant l’hiver comme avec un rasoir de barbier. » Si la galerne est bien un vent de nord-ouest, il est peu probable que ce nom, propre à l’ouest de la France, soit en usage en Roumanie ! Il y a là une astuce de l’auteur, qui nous invite à nous tourner vers un autre plateau aux terres « rasées » : le Razès, bien dénommé. Ainsi sur ce décor de Transylvanie s’en décalque un autre : la région de Rennes-le-Château, dédiée à Marie-Madeleine. Et comme pour enfoncer le clou, Jules Verne poursuit : « ce berger n’avait rien d’arcadien dans son accoutrement… » Puis vient cette phrase ravissante, que je ne résiste pas à citer à nouveau : « le Lignon ne murmurait point à ses pieds ensabotés de gros socques de bois : c’était la Sil valaque, dont les eaux fraîches et pastorales eussent été dignes de couler à travers les méandres du roman de l’Astrée. » L’auteur tente d’établir que son berger ne ressemble en rien aux bergers célèbres des arts ou de la littérature, tels les Bergers d’Arcadie de Nicolas Poussin, tableau incontournable de l’affaire Rennes-le-Château, ou ceux du roman L’Astrée d’Honoré d’Urfé, œuvre majeure de la littérature du XVIe siècle, récemment portée à l’écran par Éric Rohmer. Pourtant c’est seulement dans son accoutrement que le berger n’a rien d’arcadien, l’homme le serait donc, lui… Quant à la rivière la Sil valaque, qui serait digne de couler à travers les méandres du roman de L’Astrée, elle est arcadienne elle aussi, L’Astrée n’étant pas autre chose qu’une adaptation du thème de l’Arcadie, transposé en Gaule dans « un Païs nommé Forest » (le Forez, actuel département de la Loire). La comparaison est entérinée quelques paragraphes plus loin, lorsque Verne annonce que la Transylvanie, l’Erdély en magyar, est « le pays des forêts. » Revenons à la rivière la Sil. On apprend rapidement qu’il y en a deux, la Sil valaque et la Sil hongroise. La première arrose la bourgade de Vulkan, la seconde celle de Petrilla. Les deux rivières coulent l’une vers l’autre, et se réunissent près de la ville de Petroseny. Tous ces détails sont réels. Aujourd’hui, ces localités portent les noms de Vulcan, Petrila, Petros¸ani, et les deux Sils ont pour appellations le Jiu occidental et le Jiu oriental. Comme leurs noms l’indiquent, le premier coule de l’ouest, le second de l’est, une fois réunis ils forment une rivière qui descend au sud et se jette dans le Danube. Dans l’optique d’un décalque entre Carpates et Razès, la Sil devient évidemment la Sals, qui comme son homologue va à la rencontre de la Blanque près de Rennes-les-Bains, et tourne ensuite vers le nord pour aller rejoindre le cours du Rialsesse. Les deux systèmes orographiques, toutes proportions gardées, offrent la même physionomie, mais inversée. Jules Verne nous apprend qu’au fond de cet entonnoir (le confluent des deux Sils) « la dépression du sol formait autrefois un lac », autrement dit un lieu propice aux bains. Ce détail suffit à confirmer les déductions précédentes. Le berger que Verne qualifie de « rustique pâtour » se nomme : « Frik, Frik du village de Werst. » C’est un village qui a si peu d’importance, nous dit l’auteur, « que la plupart des cartes n’en indiquent point la situation. » Et pour cause, ce village est imaginaire ! L’auteur le place à peu de distance de la bourgade de Vulkan, située sur la rive de la Sil valaque, ou Jiu occidental. De là part une route qui franchit la montagne au col de Vulkan, et sur laquelle se situe, dans le roman, le village du berger Frik. Le blason actuel de Vulcan reprend ces éléments : la rivière, une route en lacets franchissant la montagne, un berger avec ses moutons. Le château des Carpathes a fait la célébrité de cette modeste bourgade minière. Mais qui est vraiment le berger Frik ? Son nom, par la phonétique chère à Jules Verne, évoque le fric, l’argent en argot, un mot dérivé de fricot. Quant au village de Werst, son nom évoque l’allemand Wert, valeur. Frik de Werst, fricot de valeur, tout cela fait penser à un magot, dont le berger serait la personnification même. Ce pâtour imaginé par Verne ne serait-il pas le berger Paris ? Mais un détail a son importance : « ses sourcils épais comme deux brosses à crins rougeâtres… » Le berger Frik est donc roux, et au début du récit il est en train de faire une sieste, que l’on nomme encore une méridienne. Il est tentant d’y voir aussi une personnification du méridien de Paris, le « roux sillon » ou « rose line » qui passe près de Rennes-les-Bains. Frik achète à un colporteur une longue-vue de pacotille, grossissant à peine cinq à six fois. Il la pointe en premier vers son village, dont il n’est distant que de trois portées de fusil. Puis il regarde du côté de la Sil hongroise, dans l’enfilade de la vallée. Il distingue au loin la tour de Petrilla, et un peu plus près le clocher de Petroseny « avec son coq en fer-blanc, dont le bec est ouvert, comme s’il allait appeler ses poulettes… » Quand on sait que Petros¸ani est distant d’environ 8 km de Vulcan, donc encore un peu plus de Werst, si ce village existait, on se rend compte à quel point il serait impossible d’apercevoir un tel détail avec une si piètre lunette. C’est encore une astuce de Jules Verne. Ce coq qui paraît vouloir appeler ses poulettes ne s’apprête-t-il pas à crier : « aux poules ! aux poules ! » ? Exclamation à comprendre évidemment : « Hautpoul. » Werst aligne ses maisons des deux côtés de la route du col de Vulkan : « C’est une rue, ce village, rien qu’une large rue… » C’est un des lieux les plus reculés de la civilisation. À l’époque du récit, la longue-vue y est encore inconnue. Aussi le berger Frik fait-il sensation avec son appareil, dans un village où les légendes et les superstitions font encore partie du programme scolaire enseigné par le maître d’école, le magister Hermod… On croit au diable, aux fées, aux sorcières, aux esprits, aux êtres surnaturels, aux animaux fabuleux, aux vampires bien sûr. Frik attire l’attention des villageois sur un vieux château féodal, campé sur les hauteurs du col de Vulkan, le fameux château des Carpathes que dans le pays on nomme simplement « vieux burg. » Quand on sait que l’un des anciens noms de Bugarach était Burgario, on se demande quel est vraiment ce vieux burg. On le dit hanté, ce château. Habité par le diable en personne. Or grâce à la longue-vue, on s’aperçoit qu’une fumée s’échappe de la cheminée du donjon. Deux courageux, poussés par les villageois réunis à la taverne du Roi Mathias, décident d’aller voir de plus près : le forestier Nicolas Deck et le docteur Patak. Nic Deck est fiancé à Miriota, la fille de Maître Koltz, le biró de Werst, à la fois maire et juge de paix. Miriota est instruite, mais surtout elle en sait autant que le magister Hermod sur les fables, les légendes, et les récits fantastiques propres à la région de Transylvanie. On peut même la qualifier d’initiée : sur la gravure la représentant, elle fait de la main droite un signe de reconnaissance discret, qui paraît révéler son appartenance à quelque société secrète… Les explorateurs parviennent jusqu’au château, mais sont bloqués par des phénomènes paraissant surnaturels. Ils reviendront avec peine au village, sans avoir percé le secret du château des Carpathes. Peu de temps après arrive à Werst le comte Franz de Télek, accompagné de son serviteur le soldat Rotzko. Ils voyagent dans le pays. Le comte cherche à oublier le drame qui a marqué sa vie, la perte d’un être aimé, la célèbre cantatrice Stilla, morte sur la scène de l’opéra San-Carlo à Naples. Répondant aux avances du comte, la Stilla avait accepté de l’épouser, et était décidée à quitter la scène pour mener la vie moins trépidante de comtesse de Télek. C’est que la Stilla était poursuivie par un autre admirateur, pour lequel elle n’éprouvait que du dégoût et de la crainte, le baron de Gortz. Lors de sa dernière apparition sur scène, tenant le rôle d’Angélica dans l’opéra Orlando, elle avait vu soudainement s’ouvrir la loge du baron, et son sinistre visage apparaître face à elle. La frayeur l’avait terrassée. Depuis, le comte de Télek tentait de compenser sa détresse par la découverte de nouveaux horizons. Mais quelle n’est pas sa stupeur en apprenant que le vieux burg prétendument hanté est la propriété du baron de Gortz. La curiosité va désormais l’animer, car il en est sûr, c’est bien le baron, et non le diable, qui habite le château. Le comte et son soldat font mine de redescendre vers la vallée, pour ne pas éveiller l’attention des Werstiens, mais en réalité par un long détour ils parviennent au burg, en cette journée du 11 juin, pour la Saint-Barnabé. C’est alors que la Stilla apparaît sur le terre-plein du bastion. Ce n’est qu’une image, une projection que l’on pourrait qualifier d’holographique, mais le comte croit son aimée vivante et décide d’aller la délivrer. Le pont-levis et le porche franchis, Franz de Télek se retrouve non pas dans la cour intérieure du château comme on pourrait s’y attendre, mais dans un dédale souterrain. Il s’engage dans un parcours labyrinthique, s’achevant par la descente d’un escalier de 77 marches, débouchant sur « une sorte d’hypogée », terme qui désigne ordinairement un tombeau souterrain. Drogué par un soporifique, le comte tombe dans un sommeil léthargique au fond de cette crypte, et comme Jésus il revient à la vie le troisième jour, le 13 juin, date à laquelle on fête Antoine de Padoue, un saint que l’on invoque lorsque l’on veut retrouver quelque chose, ou quelqu’un. C’est la Stilla qui est l’objet de la quête désespérée du comte. Il ne retrouvera que son image virtuelle et sa voix, conservées par le baron de Gortz selon des procédés qui, avec un siècle d’avance, annoncent l’ère du numérique. On ne retient généralement que cela du Château des Carpathes, la singulière clairvoyance scientifique de Jules Verne. Mais il est peut-être un autre message, subliminal : vers quel hypogée l’auteur du roman entraîne-t-il réellement ses lecteurs ? Vers quel tombeau souterrain et monumental, dans les Carpathes ou dans le Razès, où flottent les souvenirs éthérés d’un Ressuscité et d’une femme aimée et amante ? Un secret que Jules Verne aurait partagé avec l’abbé Boudet… Patrick Berlier © 2009 // L’ABC de RLC – Le site internet NOTA ABC // Merci à Jean-François

Deremeaux pour avoir le premier, par divers articles

parus dans la revue "Pégase", signalé les

corrélations entre "Le château

des Carpathes" et Rennes-le-Château. P.

Berlier

|